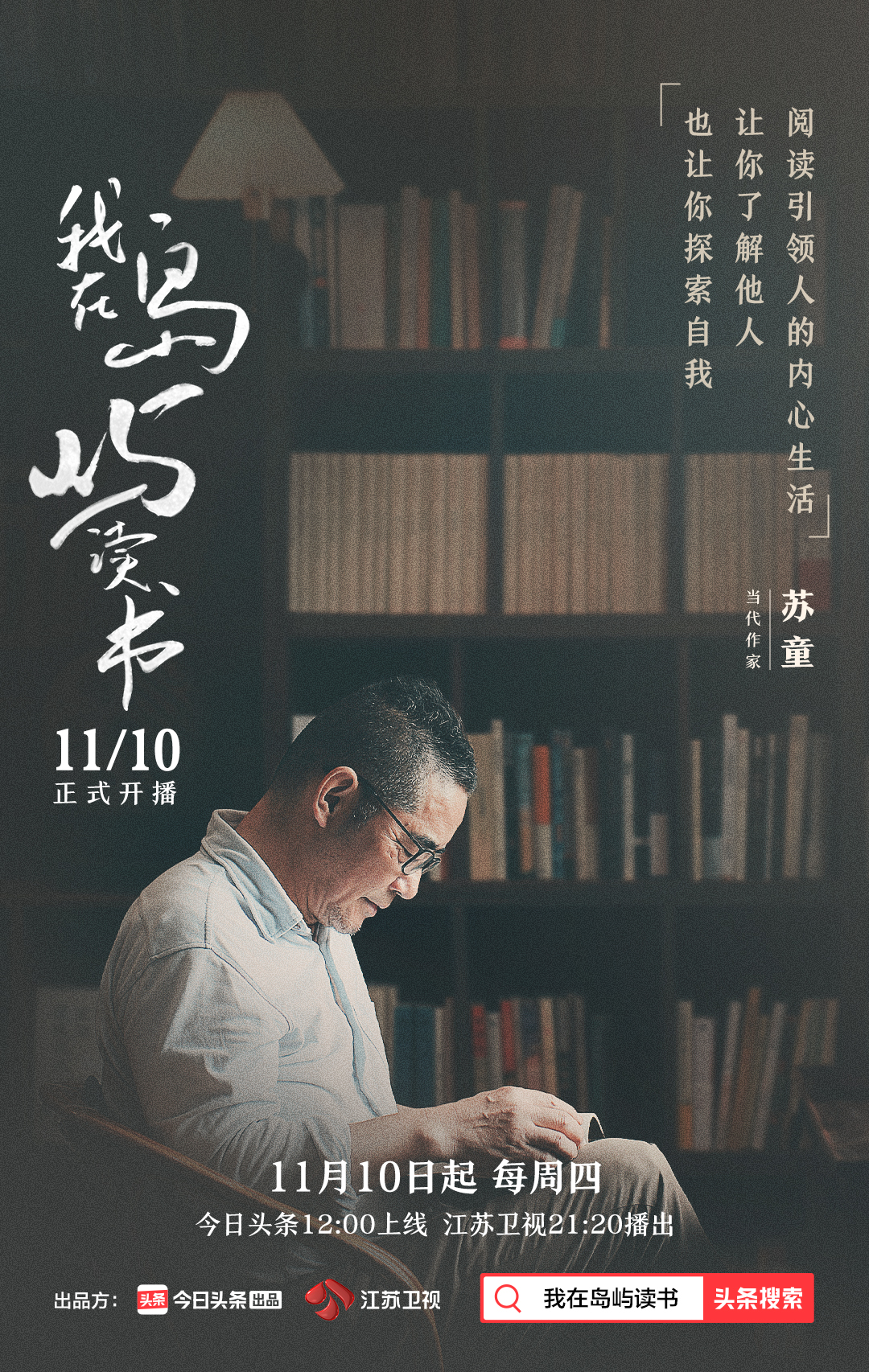

蘇童:閱讀,引領人的內心生活,哺育人的精神世界,讓你了解他人,也讓你探索自我。作家,是藏在文字背后的影子。

西川:閱讀是我生活中自然而然的一部分。除了此世界,我有另外的世界。

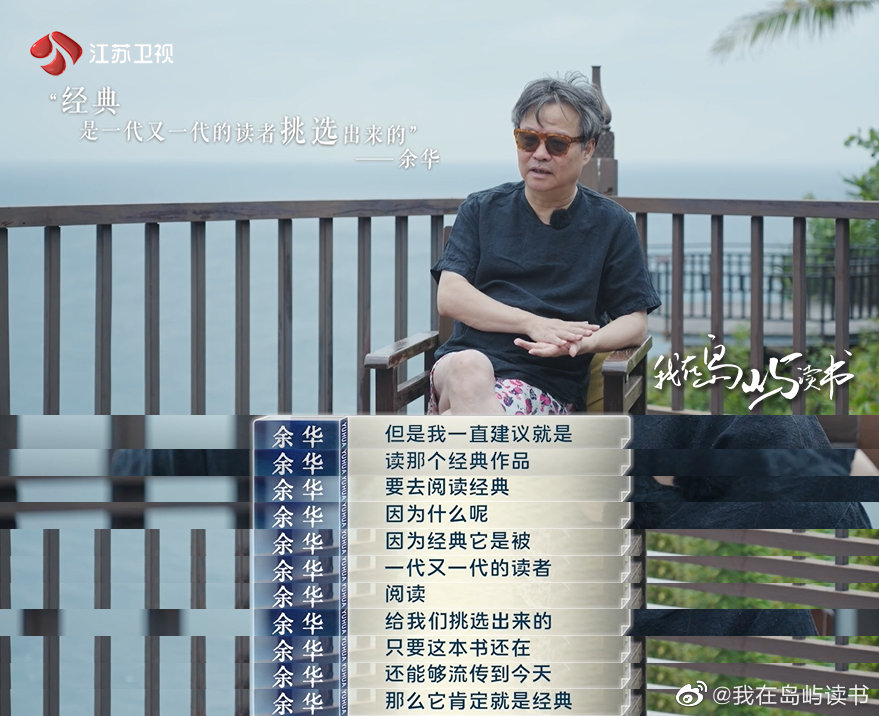

余華:人是很容易淪陷在自我里面的,閱讀是可以把他打開了,讓他突然看到大海是那么的寬廣,天空是那么的無邊無際,他的心情就會不一樣。

第一期書單:

汪曾祺《人間草木》

沈從文《邊城》《湘行散記》

唐納德·巴塞爾姆《巴塞爾姆的白雪公主》《死去的父親》

海明威:作家的書房在哪里,他的家才在哪里。

房琪是年輕人的代表。與不同時代的人交流,更反應出我們新一代的教育該是什么樣。我們這個時代的人,小時候讀的書就是青春疼痛文學,這是這個時代的洪流導致的,房琪已經是很優秀的案例。

“我從來不覺得小時候讀一些像桐華,郭敬明,韓寒之類的青春疼痛文學有什么可丟人的。”

小孩子大多不具備鑒賞文字的能力,我們那時候書店和報刊亭里擺著的暢銷書就是青春文學,所以經常進入視線的、能買來看的書也大部分是那些。

如果說,當時報刊亭里擺著的暢銷書不是青春文學

看到余華的樣子確實有點喜悅的崩潰,曾看了他兄弟、許三觀之后看了他很多早年暴力美學的作品,有很多的心理陰影。聽他們講史鐵生的時候想流淚。余華談到和一本書的相遇,我想到圍城、白鹿原、魯迅。圍城是大學才喜歡,白鹿原是33歲左右,魯迅也是三十四五歲吧。倒是那些外國作品,感覺還好一些。也許那些,百年孤獨,月亮與六便士之類也都是國外暢銷書吧。真好真好,有這么一檔節目,再配上梁文道的節目,讓我在無法喘歇的工作中也能來分界。

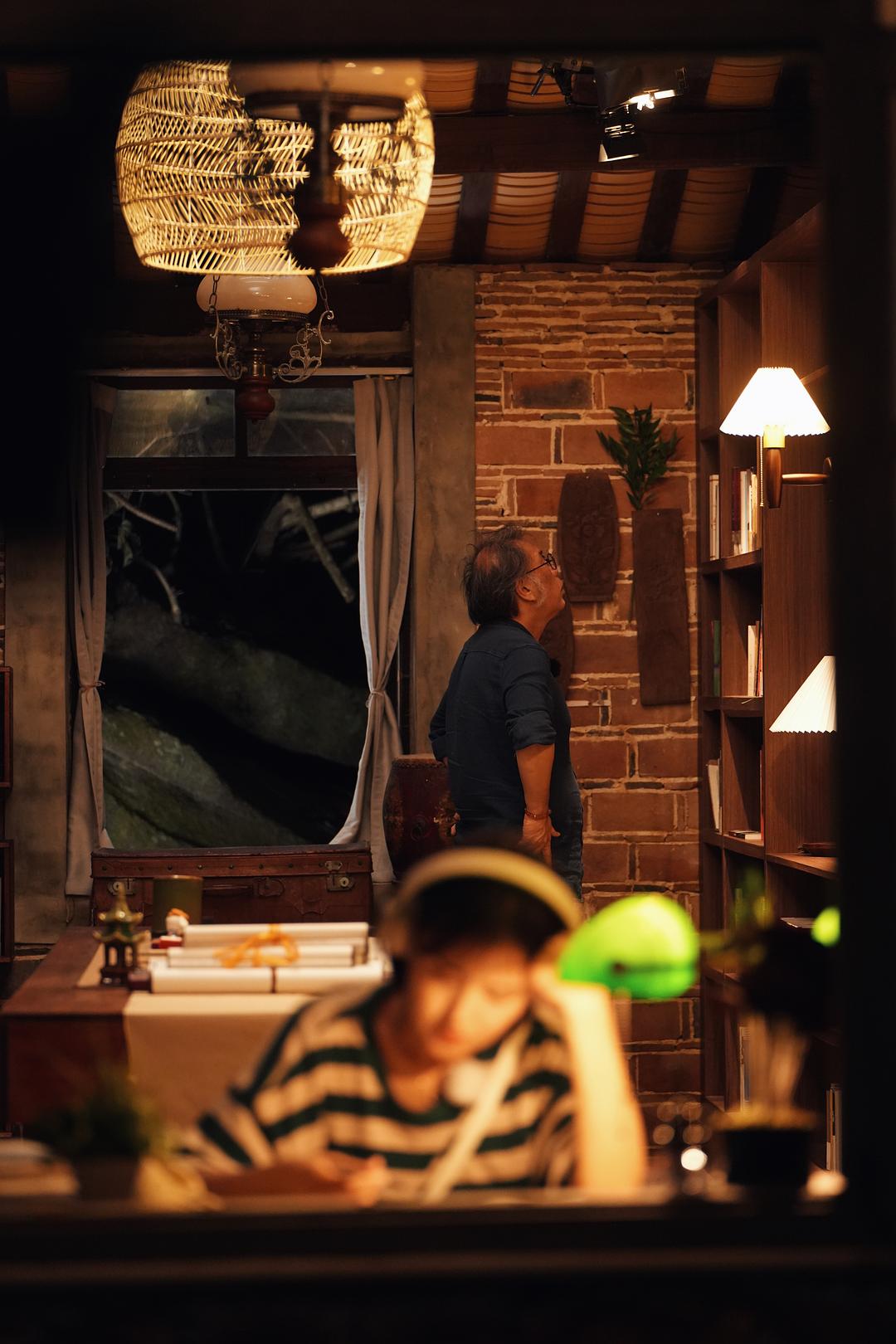

看著《我在島嶼讀書》,眼淚像是被困了很久的猛獸,奪眶而出。這是一檔戶外紀實類綜藝節目,邀請了余華、蘇童、西川老師在一座名叫“分界洲島”的島嶼上做客。其實這就是一檔慢節奏的聊天節目,不煽情。

但我還是哭了。

我躺在床上,聆聽著幾位作家老師隨意的對談,感受到一股涓涓細流輕輕地滑進我干涸如貧土般的心靈。然后以一個傾斜的角度,緩緩而下,浸入每一個毛孔。

西川老師說中學時遇到了一本古籍叫作《古文字源流從考》,這本書他難以理解,然而他的世界卻是被這樣一本他所不理解的書“打開”的。

口碑經典!《我在島嶼讀書》面朝大海

轉載請注明網址: http://www.kangshuodianzhi.org/zhonghe/vod-4680.html