亂世無公道,堅持公道是要付出代價的,但比堅持公道更難的是,你要有一顆超然而外的心。這是我對影片的理解,也是我對導演本人的理解,更是對導演堅持自己獨特的藝術風格,另辟蹊徑徜徉于中國影壇亂世的一種肯定。

最近《泰囧》很火,更火的是它那超過11億的票房記錄,更有人叫囂超越《阿凡達》指日可待。我不否定《泰囧》作為一部商業電影是成功的,但究其藝術成就而言,并沒有說超過《人在囧途》多少,換而言之,它也只不過是一部打打鬧鬧的都市喜劇而言,但它最大的特點我覺的是導演顯露出來的誠意,就像《瘋狂的石頭》一樣,當一個導演還沒有被巨額的投資,票房所束縛的時候,他是極有可能拿出誠意之作的。

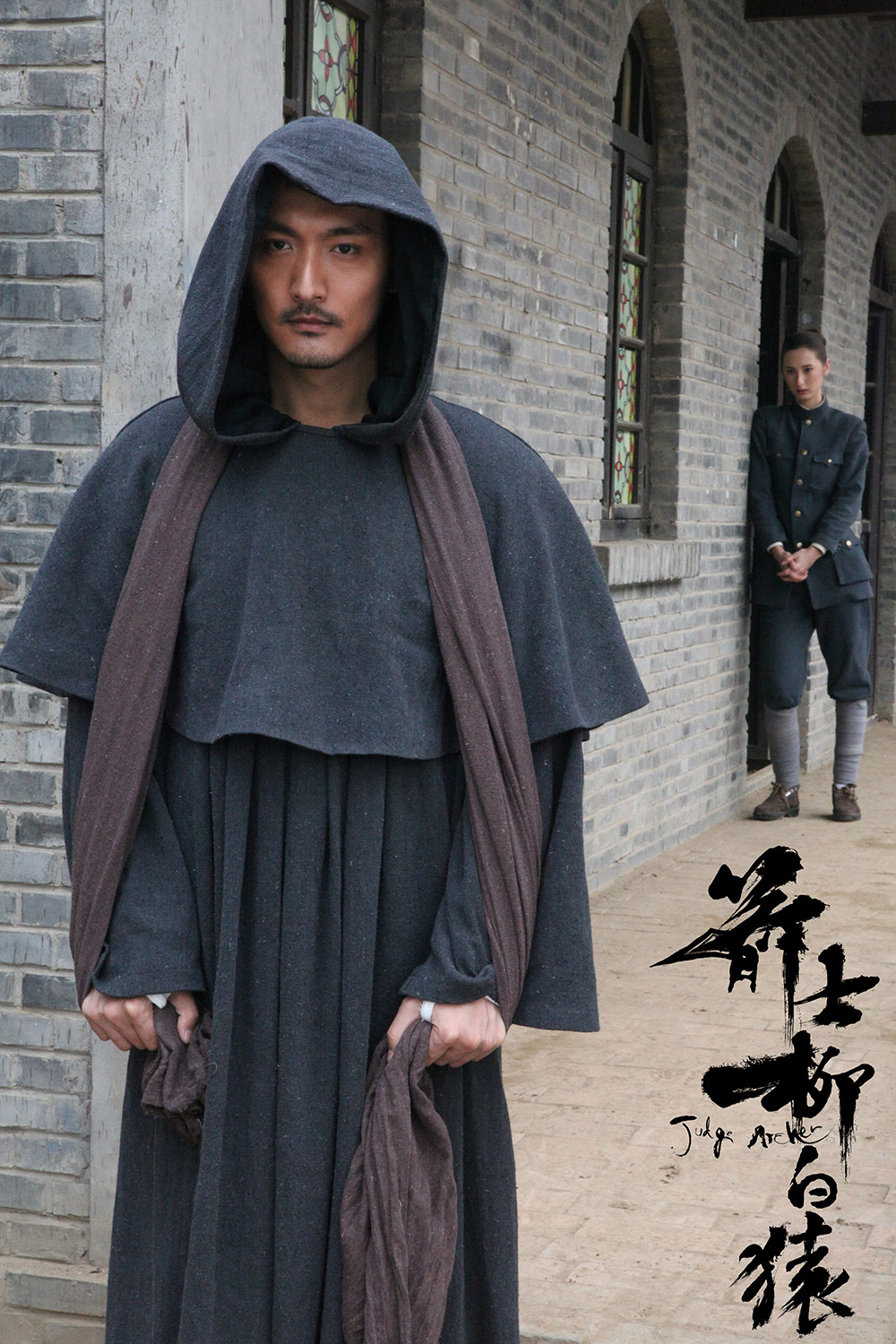

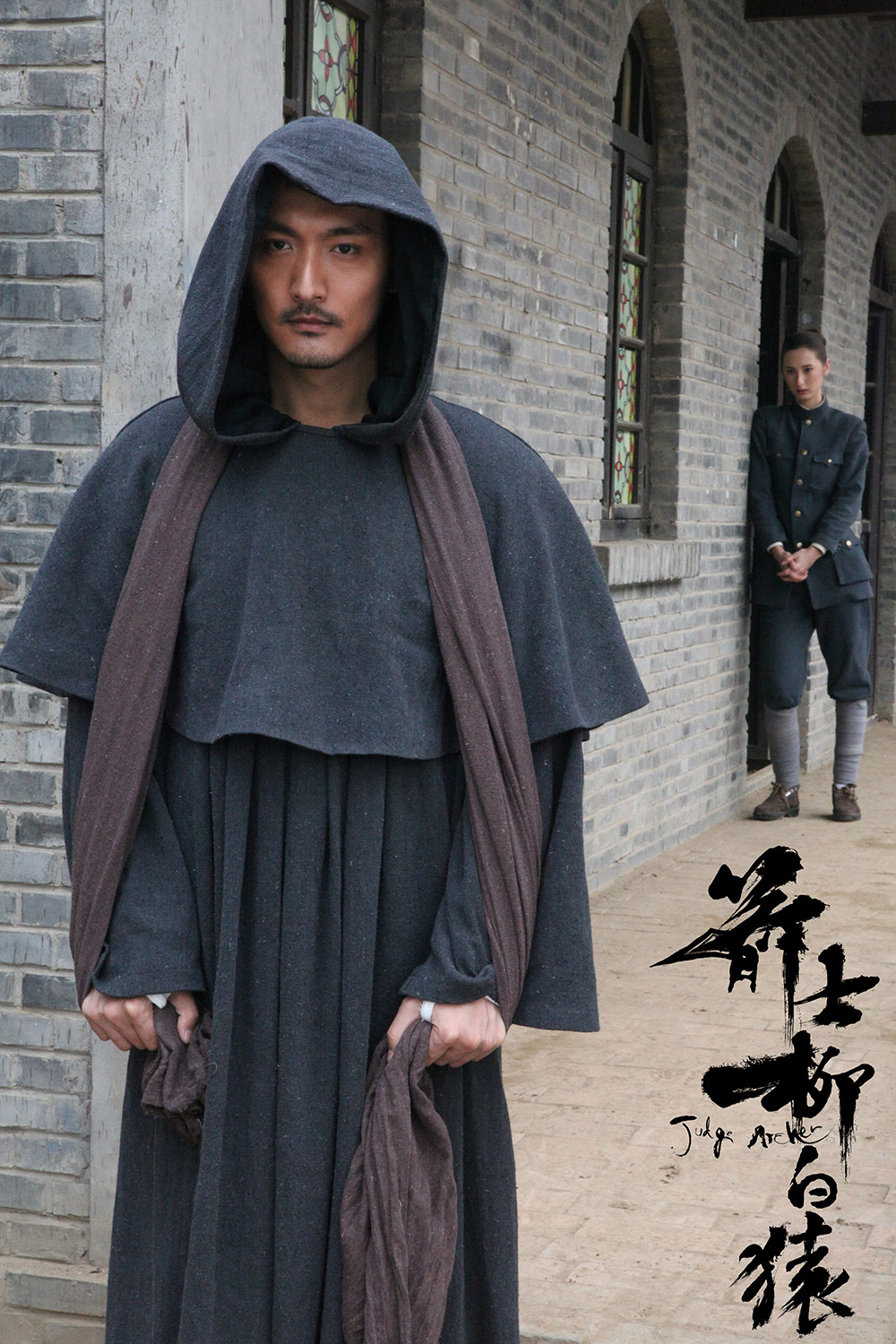

說那么多,因為我想說的是《箭士柳白猿》,它依然是徐浩峰導演的一部誠意之作。如果你看過電影之后,覺得不屑,那不奇怪。因為從商業電影的敘事角度而言,這部片子相比第一部《倭寇的蹤跡》而言,敘事能力并沒有直線的提高,甚至還有一些滑坡。我不確定導演是講故事的能力有限,還是刻意這么做的,還或許是主題太過深刻

一

電影《箭士柳白猿》改編自徐浩峰的短篇小說,一說是《民國刺客柳白猿》一說是《柳白猿別傳》。其實都不是,而是兩者的雜糅。小說中柳白猿的身份是刺客,以“殺人”為職業。到了電影里,則成了武館糾紛的仲裁人。調解糾紛憑的是武技,為的是主持公道。這意味著將得罪所有人。柳白猿不懼與世人結仇,因為他有武藝傍身。代價卻也是有的,那就是養成了床底下睡覺的習慣。

“柳白猿”只是一個代號,它背后是一個身份,一個存于世間的位置。雙喜得了這個代號,他就得守住這個身份:不受人欺、不被人侮。但是,武林高手匡一民和絕世名憐月牙紅聯手欺侮了他。所以柳白猿要說狠話:“騙我的女人得死”,要在匡一民身上拿回自己輸了的氣勢。這也是為什么他會答應和匡一民比武的原因。

匡一民自認有七成把握能勝柳白猿,但他起初不愿輕舉妄動,只因別有抱負,要保護人已下野、企圖東山再起的楊老總。導演對匡一民的設定是“士”,這個階層寄望于通過輔佐別人來實現自己的理念。可惜匡所身處的時代鮮有一流人物,他也不明白“老百姓不需要英雄豪杰

(等著上課打打從前的評論,最近認識了徐胖子新電影的投資方,對他有了更多一鱗半爪的了解)

拍攝時間早,Bug無限多,對街景、演員表演的把握還不成熟,很多細節做不到位。但仍然是一部可愛的電影,有導演的執念在里面。

演員表演程式化、舞臺化,水果攤外的街景非常舞臺。相比之下他的小說反而更加生活化。(或是我腦補容量多?)宋洋太嫩了,不知道為啥徐導這么中意他……硬拗滄桑。開篇語焉不詳,沒讀過小說的估計看不懂。月牙紅第一場戲也太生澀了,令人尷尬

電影還沒看,先看了宣傳片,既然以“射箭”為主題,為什么不考究下那時中國的傳統射箭方法呢???

首先,清朝與民國時代,中國普遍使用大拉鋸的清弓與姿勢,即弓弦要拉到耳朵后10厘米處,而電影中只拉到了臉頰,這是典型的西方射法;第二,中國傳統弓射法需要用拇指勾弦,也需要戴扳指,那個時代應該戴駝鹿角制作的筒形扳指,這點沒有看到,而且有人還用西方的三個指頭徒手拉弦, 射過箭的人都知道徒手拉弦手就廢了;第三,推弓手需要“知簇”,即箭頭要與手碰到,而電影中的箭卻因為弓沒有拉滿而長長的伸在外面。

另外需要表揚一下,弓箭的道具雖然還是不夠還原,但已經比其他影視劇接近歷史了,而演員的表演卻糟蹋了道具。

射箭為主題的電影可以《駱駝客》里表演的相對好一些,但是里面用的是小架射法。

[img=1:C]西方的三指徒手拉弦[/img]

[img=2:C]弓沒有拉滿[/img]

[img=3:C]清代射箭,大拉距,戴駝鹿角制作的筒形扳指[/img]

[img=4:C]民國運動會傳統射箭,大拉距,推弓手指“知簇”[/img]

首先要聲明,這部電影我看了一遍,第一次有種怎么就結局了呢的尷尬?我不知道自己看的是不是刪減版本,但是看著看著真的就沒有結局了。

電影開始糅合進入了親情難割舍的問題,不知道最后柳白猿對姐姐的懺悔是什么意思?也不知道究竟發生了什么是需要懺悔的?仇人在前能殺為何不殺?滔滔江水中的三支箭又是什么意思呢?故事的本身線路太多了,線路多到我都找不到那一條是主線了?

1、 幫忙,可以幫也可以不幫,幫是仁義,不幫是原則。可是為什么說不幫,自己主動又回去了呢?

2、 兩個女人的情感戲,到底想說明什么呢?大白腿,小細腰,這個事情和武俠有什么關系呢?

3、武功上想錯了,人事上到底想對了沒有呢?結果呢?人還是讓洋槍直接打死的?為啥?

4、開始的時候教大家射箭是哪里發力,給最后一個坐在凳子上,一個站著打仗,解釋清楚了!但是最后誰贏了呢??一個不平衡的比武,為了說明什么呢,故事講了半天,這個道理的大餅到底說的什么呢?

看不懂故事,但是電影的畫面真心不錯,超越了國人嘗試認知的

文/公眾號:大濕兄拉片室

如果是第一次看徐皓峰的電影,你會相當不習慣。

因為多年來看的武俠電影模式,早已在心里根深蒂固的留存著。這樣突然變了一個模式來告訴你,這才是武俠,這才是江湖。所以這也是為何徐皓峰的作品口碑總是兩級分化的原因。

從早期的胡金銓到后面的徐克一概人的新武俠電影,無一不是靠動作剪輯、音效、特效威亞等技術來達到動作與聲音結合的影視效果。

比如徐克的《笑傲江湖》、《新龍門客棧》,凌亂的剪輯,花哨的動作,一蹦三層樓高的俠士,忠肝義膽的人物形象。類似于這種模式的武俠片傳承多年。

但是到了徐皓峰這里,武俠又是另一個世界。沒有了會飛的俠士和凌亂的剪輯動作編排。只有冷兵器出竅和碰撞的聲音,和全景長鏡頭的武打。也沒有過于臉譜化的武俠形象,在徐皓峰的電影里,人物形象更多的是寫意而非寫實。

從《倭寇的蹤跡》到《師傅》再到《箭士柳白猿》,徐皓峰的武俠三部曲里的主要人物,無一不是帶著一種朦朧的神秘感,像隔著窗戶紙在看這個人物一樣。而最終人物的內心,還是要靠你去猜

《箭士柳白猿》人生再巔峰,依然是芻狗

轉載請注明網址: http://www.kangshuodianzhi.org/zhonghe/vod-14320.html