更新:2024-07-13 21:48

首映:2006-11-03(美國)

年代:2006

時長:84 分鐘 / 82

語言:英語,羅馬尼亞語,希

評分:7.4

觀看數:2917

熱播指數:243

來源網:三年片在線

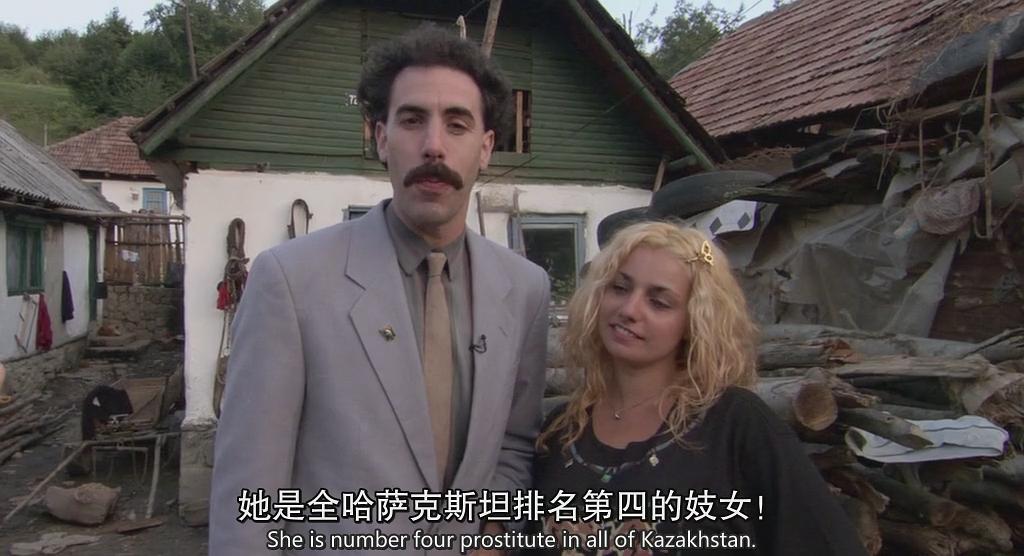

《波拉特》有水平的惡搞

我只想說:惡心.

對于這樣一部充斥著"屎尿"的電影,我實在無法恭維.我沒有這樣深刻的思想去挖掘影片的批判精神,我只知道看著這樣一個瘦高個,聽著他滿嘴的無言亂語,十足的倒胃口.

難道獲獎的片子都得是這個樣子嗎?

那讓各種獎杯go to hell!

這部片子是去年看的,當時的歐洲的報紙都在報道這部片子,不僅僅是為其夸張惡搞之內容,更是為了Sacha在做宣傳時候的服裝。這部片子里充滿了對一切comfort zone之外的盡力嘲諷,從猶太人,同性戀,性,種族到女權主義,一切在西方世界里忌口的東西在電影里都毫無掩飾的盡情嘲笑。老實說,一開始就覺得里面的搞笑太gross,但后面感到所謂的自由世界也和中國一樣,處處是暗礁。通過這部片子,我去看了Sacha的Ali G show,覺得這是他的一貫風格,用裝瘋買傻的形式來嘲諷社會;不過因為他也有猶太人的血統才能這樣無所忌諱,加上劍橋的教育更讓他的節目與一般的stand-up comedy show區分出來吧。今天不知道為什么突然想到這部片子,所以也推薦一下吧。

很奇怪,竟然會有這么多人吹捧這種舉著惡搞美國某些所謂主流價值的大旗,干著公然傷害侮辱他人的勾當的電影。為了借諷美國或其他國家,如果有人可以接受自己的國家,民族,親人被拍成一部電影里的大傻逼,然后全世界地放映,那么這樣的人就是第二個波拉特。沒有人是笨蛋,這種膚淺的反諷文盲也看得懂。傷害是實在的,誰來為哈薩克人受到的侮辱和傷害負責?可見美國及西方社會之虛偽。如果波拉特是個來美國學習基督教文化的以色列猶太人,結果又會如何?有人敢拍這樣的電影嗎,拍了能夠在美國公映嗎?到底誰特么根本沒看懂呢?

臺詞很出彩!印象最深刻的是他有個鄰居什么都要和他比,每次他的鄰居都比贏了;后來,他買了一部iPod,但他鄰居買的是mini iPod.由于后者體積較少,所以他很開心地說:這次我贏了!

^_^

美國人就是十足的法西斯

這部電影的名字十分值得一提,長得嚇人;《Borat》只是簡稱。加上副標題后是:《Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan》

把這部電影當作惡搞的類型片是我的初衷,剛看完電影的時候我也是這樣感覺到的。無他,唯黑色幽默而已矣。后來漸漸覺察出里面的暗藏的意味,我有點嚴肅的意識到,里面似乎有丑惡的意識形態。

美國人有妄自尊大的英雄情結,堅信他們注定要拯救全人類。我對美國人的所有的印象大抵都可以從這個發展出去。

《Borat》是以反諷美國文化為出發的,但是里面丑惡的拯救情結卻絲毫沒有因為這個中心被掩飾起來;反而,借由這個冠冕的中心,里面的那種高傲的嘴臉把反諷這個主題也烘托得更像是表現美國人的一個高姿態,他要把自己身段放低一點,更靠近我們這些在他下面的、他看起來很可憐的人。

不過也很難說,反諷這個東西很難搞。過了就矯情了,不明深意的人可能信之以為真。

比如我,就堅持,這是部反諷過頭——起碼不能讓我信服的電影。

影片一開始就可以被我用作說辭。

《波拉特——為了建設偉大的祖國哈薩克斯坦而學習美國文化》的調笑功力確實了得,而且我既不是哈薩克斯坦人,又不是美國人,所以就理所當然地可以笑地更開。聽說本片上映以后反響極大,造成哈政府出資在《時代》雜志上登出文章,告訴美國人哈薩克斯坦并不是電影里所說那樣。另外,波拉特那件性感泳衣雖然只在片中出現了5秒左右的時間,但其影響及引領潮流的能力卻是“不是黑色也不是藍色的灰色西裝”無法匹敵的。

影片表面上雖然極力凸顯哈國主持人的蠻荒,但在另一方面,也狠狠地踩了美國一腳。嘲笑美國的反恐戰爭,諷刺美國的大國情緒,同性戀,嘻哈,房車流浪漢(垮掉的一代?),瘋狂基督教,色情行業,哪樣都被導演惡搞了一把。不過也只有這種亞文化才能接納波特拉——美國主流文化嚴重的蠻荒,這樣也就成了一種諷刺。波拉特最后終于學會的"NOT"的笑話,美國文化卻另他失望不已。所以波拉特才回到家鄉,繼續嘲笑自己的鄰居,那樣才是低俗又可愛的波拉特。

http://imapollo.blogbus.com/logs/20101821.html

《波拉特》有水平的惡搞

轉載請注明網址: http://www.kangshuodianzhi.org/zhonghe/vod-152.html