我對Iwan從來無法拒絕。

我對銀幕上的老人也從來無法拒絕。

從《推手》到《蝴蝶》到《老無所依》再到《教皇誕生》。

對家庭親情的過度敏感導致我在看這樣題材的影片時情緒會格外脆弱。

即使軀體失去活力,卻阻擋不了他們對新鮮事物的探索,對生命的渴望,對世俗的依戀。無助孤獨的他們會時不時通過故作古怪的壞脾氣呼喊著解放和關愛。這些我都在家人身上發現。

小老孩,小老孩,越老越像小孩兒。

也許他們很多行為讓我無法理解甚至為之感到羞愧,但我從未擁有他們的堅毅、勇氣和信念。

他們的腳步就像是停不下來一樣,全力去適應這個新的世界,成全自己。

年輕越大,才看得更清楚,才會意識到要學習的還有很多。

我愛死了導演的畫面。用色很純,令人舒服平靜。

男女主人公在一起時藍、白色基調的和諧。

奧利弗工作室墻面那耀眼的黃色。

父親時髦的紅圍巾。

現實回憶的穿插。

父親年代和兒子年代特征照片的切換。

其實看到影片開頭那撞進視線里的雛菊,我就陷進去了,無法拒絕。

村上春樹有一個中篇成名作叫《象的消失》,講了一頭大象離奇失蹤的故事。現代社會容不下大象,大象是溫和沒有力量的龐大的動物,沒有價值,因此被淘汰了。在村上大叔筆下,此類的不合時宜的意象還有:綿羊,海豚,等等。

正因為這些動物溫柔而脆弱,總是令人分外憐惜。

人何嘗不是如此。在這個電影里,觀眾愛這樣的主人公何嘗不是因為知道能保持這種溫柔其實多么不易?

這個電影里的主人公,從來只默默在心里掙扎流淚,不傾訴也不嚎啕。總是耐心地溫柔地照顧到身邊的一切。安靜隱忍而善良。

在現實生活中,人們有時要用冷漠和圓融來和世界打仗。會哭的孩子有糖吃,因此只好學會適度抱怨,適度虛榮和適度發脾氣。這個世界總是善和惡并行,為了保護自己,需要常常懷疑,漠然和質問。

人們一邊喜愛大象,一邊不愿成為大象。想要成為的人和不得不成為的人之間的差距需要漫長歲月里不斷的努力來彌補。歸根到底,努力變強大只是為了擺脫現實世界的冰冷邏輯。而當強大到能做到這一點,又有幾個人能記得當初的自己?

For me,這是一部神奇的電影。

看這片的原因是Ewan,第一遍看的時候,差不多到一半的地方就看不下去了,而且就連看這一半的過程中也走神無數次,原因是感覺這片實在太悶了,仿佛自說自話,難以觸動我。

但這片里的Ewan又實在太好看,引誘得我嘗試著去看第二遍。前半段的體驗比第一遍好點,可能是接收到的細節比之前多了一些,但還是感覺很沉悶,略有走神。一直到影片的最后四十分鐘,我突然愛上了這部電影,說不清什么原因,就好像一碗湯喝到最后才品出了滋味。這片對于我可謂始于顏值,終于才華。

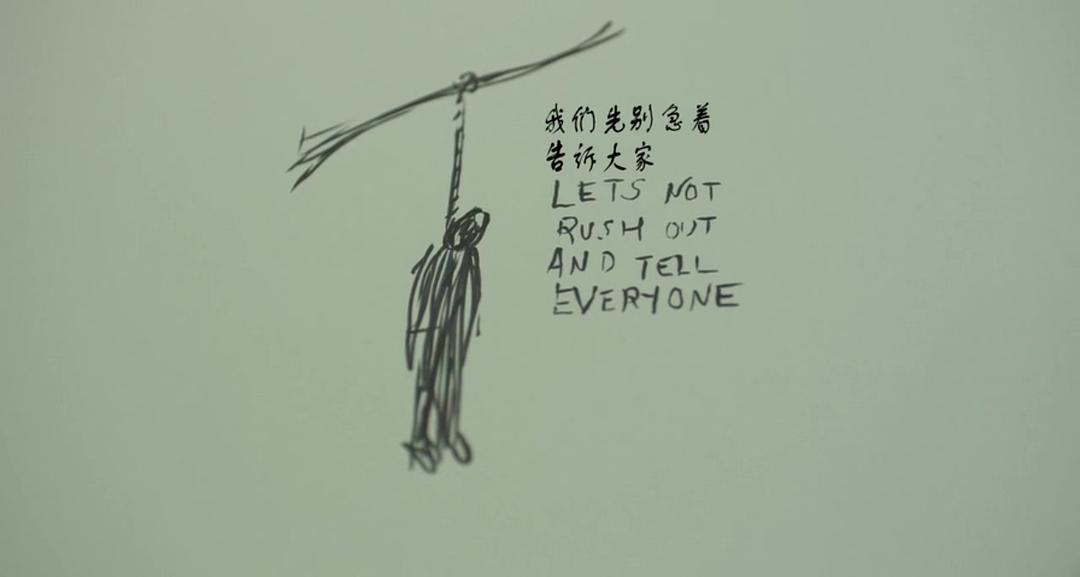

不是影評,只是一些個人感想。還是很欣慰,有些人可以從這部影片里尋找平靜,甚至很多人還看不懂它。對我而言,它更多的是悲痛。

01 能看見那抑郁的目光,是好也是壞

影片開頭就是灰蒙蒙的色調,窗臺上的花瓶里插著幾朵花、客廳打包好且快搬空了、從廚房看向那空蕩蕩的房間。在一開始就掉下眼淚,我不知道是好事還是壞事:能快速感受到那些他想要表達的情緒,但是也意味著我們可能已經經歷了相似的事情。“同病相憐者,不需要任何文字解釋,就能發現藏在鏡頭后抑郁的目光”

Anna對Oliver說,你失去的這么多,我要怎么去填補。可Oliver究竟失去了什么?父母都在中國人可以稱為“喜喪”的年紀因病離世?對于這個人生必經階段已經是再好不過的結果了。父親是gay?出柜后度過了可能是人生最快活自在的4年,有了喜歡的男友,并且Oliver一直陪伴左右。

我很喜歡Oliver的個性,不矯情。但悲傷卻談不上。有朋友會帶他出席派對,并能一起趁夜深上街涂鴉;遇上了一個不錯的女孩,會聽他說,會說給他聽,他厭倦了會只身離開,他悔悟了會笑著回來;有一只十分討人喜歡的小狗,會跟著他,會看著他,會在他離開后狂吠不止;有很好的工作機會,多次給他雜志封面繪圖的面試,只是都被他的悲傷搞砸了。

他只要想快樂,就完全可以,甚至可以比大多數人還要快樂。但悲傷有時候缺源于內心。或許年幼時候父親出門時和母親毫無情感的吻別,讓他從小就對感情冷淡。他的記憶全然是當時的風景、當時的云彩,當時的總統,當時的煙花,卻沒有身邊的人。

他的悲傷是屬于他的人生,是創世之初的悲傷,與所謂“失去”無關。是滲透于他的人生之中的

【初學者】大制作!begin for what?

轉載請注明網址: http://www.kangshuodianzhi.org/zhonghe/vod-32432.html