《柏林蒼穹下》的作者維姆.文德斯曾寫過一篇文章《試圖描述一部“無法描述”的電影》,這讓看完影片并躍躍欲試打算寫第一篇影評的我十分沮喪。因為首先,這部影片的作者已經寫了一篇“影評”了,這意味著像我這樣的初級影迷都能從這篇文章中找到影片解讀的”標準答案”;其次,連作者本人都說這電影“無法描述”了,那我能寫出點什么東西呢?不過,為了向能讓一向耐不住性子看“悶片”的我津津有味地看完這部大家號稱的“悶片”,并且不厭其煩地反芻里面的經典片段的導演致敬,我還是要嘗試來談談這部片子。

說它是奇幻片,應該沒什么異議。但是思考一下這個問題:如果你打算拍一部關于天使的電影,如何表現才能使基督教世界與非基督教世界的觀眾都明白并信服?換一個角度問,也就是在沒有與天使接觸的經歷,也沒有前人經驗可借鑒的情況下,文德斯的“天使”僅僅是頭腦中幻想的產物嗎?

其實不然。

文德斯對天使的設定是詩意而嚴謹的

“當上帝極端失望,最后準備永遠棄世界于不顧時,有一些天使不同意他的做法,站在人類這一邊

這部電影是我不喜歡的超現實風格,詩意的表達對我來說是在故弄玄虛。但是拋開這個不說,電影對于德國社會戰爭傷疤的展現、對于底層形形色色民眾苦悶的展現占了很大一部分,雖然這些鏡頭都很零散,沒有順序。而且電影對丹米爾的塑造很成功。前期作為天使他的憐憫、同情和惋惜都是他善良本性帶來的情感,他真實地去產生共情,真實地羨慕人類的悲歡離合,因此變成人之后的雀躍才顯得真實。

變成人這場戲設計真的太妙了,同伴剛剛說完“你不可能做到”,低頭就看見丹米爾在身后的俗世中留下的腳印。干脆、利落

關鍵詞:視覺、聽覺、時間、空間,鏡頭的應用,多個二元對立的交融,電影語言的探討,人文主義主題的重提

戴錦華老師的解讀:

狹義上,是一部詩電影;達米爾的旁白《人世頌》“當孩子還只是一個孩子”;在熒幕上,我們沒看到孩子,是個生病的孩子;在影片中,主角除了兩位男主,還有柏林墻前男人、美國演員墮天使,這些并不構成好萊塢電影的戲劇性組合和穿插,不被整合在一個邏輯自洽地情景中,他們只是柏林這首詩中的詞語。

廣義上,是一部元電影,關于電影的電影,比《阮玲玉》和《天堂電影院》更元的電影

(我想借助評論這個導演來評論這部電影)

我不知道如何用詞語來表達,過分的溢美并不適合,心里也沒有太多的熱情,平靜而又緩和,就象他的影片。事實上,對于他,以前并不了解。盡管已是太過于有名了。直到大二的一天,看了他的影片--柏林蒼穹下。第一次聽到這個詞匯:蒼穹,讓我想起了巖井俊二的電影:關于莉莉周的一切。迥異。沒有巖氏濃的化不開的絢麗的色彩,更多的,是灰色和黑白的鏡頭。卻沒有壓抑。我不能否認,這是我最為喜歡的影片,也許,同許多電影喜歡一樣,只是,不能用對比來度量喜歡的。于是,不想加上之一。

我喜歡他,喜歡他對于這個世界冷靜而生活式的觀察和思考,不帶有過多的沉重,真實而平靜的展現在我們的眼中,直至心靈,但蘊含其中的深刻卻久久不會消失。不象辛德勒的名單,帶給我們的是一種壓迫的古希臘悲劇式的沉重,有關歷史和一切人性思考的反思和懺悔。它平和了許多,但也更深入了作為城市中人的個體的心靈。事實上,他的背景亦跟二戰有關。二戰結束后,有著復雜歷史的柏林,柏林墻倒后重建,滿目蒼涼和瘡痍

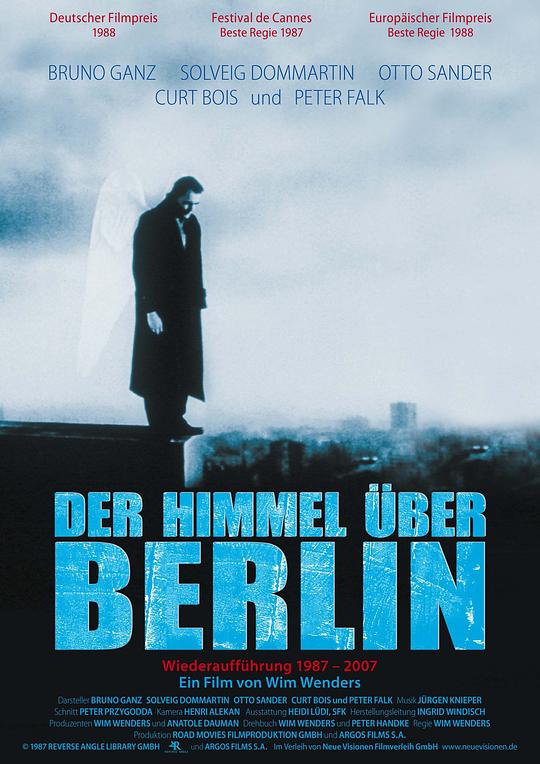

“柏林蒼穹下”曲折莫測的奇幻片 CC版花絮里的另一個結局

轉載請注明網址: http://www.kangshuodianzhi.org/zhonghe/vod-16004.html